本文转自:人民日报炒股配资论坛大全

杨东谕

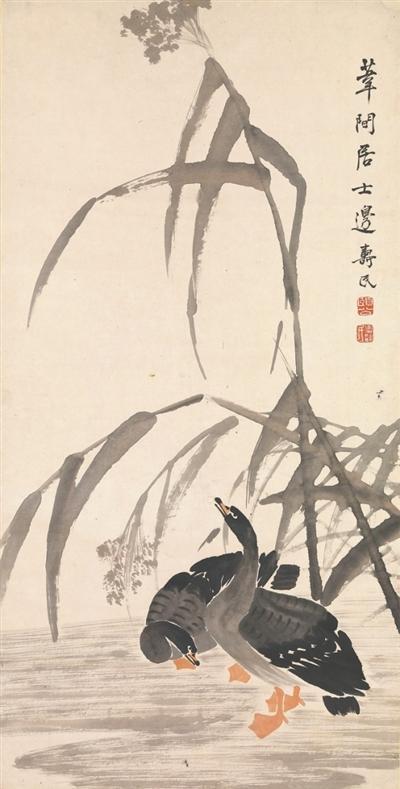

图为清代边寿民中国画《芦雁图》。

白露至,仲秋始。作为自然时序的转折点,白露是连接农业生产、民俗文化与日常生活的重要节气。在画家的笔下,白露丰富的文化内涵体现为一种生命状态的表达。

在中国文化中,坚韧的芦苇具有自然与人文双重属性。白露时节,芦苇泛黄、芦花初绽,成为人们抒发秋日诗意的审美载体。清代常与苇塘为邻、与雁相伴的边寿民,自称“苇间居士”,人称“边芦雁”,创作了大量“芦雁图”。传统花鸟画中作为配景的芦苇,在边寿民的画中提升为画面主体,进而成为承载个体生命感悟与哲学凝思的图像文本。芦苇坚韧、萧瑟的形态与文人“孤高自守”的人格理想形成对照,揭示着白露时节万物收敛的自然规律与文人自省精神的内在契合点。

“鸿雁来,玄鸟归,群鸟养羞”,白露三候皆与鸟相关,每一候都讲述着鸟类与季节的对话。“雁”作为候鸟中的佼佼者,不仅承载着迁徙避寒的生存智慧,还被视为传递爱情、亲情、友情的信使。历代绘画中,雁是秋景中常见的物象,并常和芦苇组成画面。在北宋崔白和明代项圣谟创作的《芦雁图》等作品里,或见沙岸栖雁,或见鸿雁高飞,既展现了画家对自然的观察,也蕴含着其对生命韧性的思考。

白露时节亦是百果成熟之时,葡萄是代表白露时节的秋果之一。南宋林椿《葡萄草虫图》中,葡萄累累垂挂,螳螂、蝈蝈等秋虫伏于藤蔓绿叶间,情态生动。作者以双勾填彩等技法将昆虫翅膀的轻薄或外壳的坚硬等不同质感描绘得惟妙惟肖,显示出敏锐的观察力。色彩上,画面敷色轻淡,葡萄藤的藤叶边缘略以褐色渲染,表明叶片饱经浓霜重露之貌,颇得自然之妙。

秋日的景色最怡人。明代沈贞《秋林观瀑图》作于“洪熙元年秋八月望后二日”。画面取高远构图,山势幽峻,瀑泉烟锁,两人于秋林之下观瀑。作者用线皴笔法描绘山石,以清润墨法渲染秋林。瀑布凝结的水雾,与山林间的露气相呼应,形成蒙蒙云气横于山间,将画面一分为二,烘托出环境氛围。画上题诗“握手相逢无个事,不因论水更论山”,又将文人在自然中的精神寄托表达得含蓄而深刻。

随着时代发展,画家们在继承传统基础上不断探索创新,为白露题材注入新的生命力。当代画家刘万鸣以“简”为道回归文人画的空灵传统,其《秋风无尽,白露朝霜》以水墨极简语言重新诠释白露意境。低垂的淡墨枝条似沾满晨露,既是白露物候的写实,更隐喻着游子对故土的绵长思念,这种质朴的乡愁叙事并非停留在个人记忆的浅吟低唱,而是通过秋日意象,唤起大众对家园、对自然的共同眷恋。

历代绘画始终在文化传承与艺术创新的辩证互动中演进,古老的节气作为连接传统文脉与人们情感的精神媒介,也必将伴随艺术的发展,呈现日益丰厚的诗意之美。

《 人民日报 》( 2025年09月07日 08 版)炒股配资论坛大全

鼎合配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。